약간의 염기서열 차이만으로 개개인의 특성 나타나

맞춤형 정밀의학 2

유전자? 쉽게 설명해줄 수 없나요?

‘나’와 똑같은 ‘너’는 하나도 없습니다. 일란성 쌍둥이도 예외는 없습니다. 생김새와 생각, 먹고 마시고 움직이고 고민하고 잠자는 것에 이르기까지 우리 모두는 다릅니다. 이러한 ‘너’와 ‘나’의 차이는 엄마와 아빠로부터 물려받은 유전자와 엄마 뱃속(자궁)에서부터 시작된 환경/생활 습관의 차이에서 비롯된다고 할 수 있습니다. 이번 호에서는 우리가 서로 다른 원인 중 하나인 염색체, DNA, 유전자에 대해 알아보도록 하겠습니다.

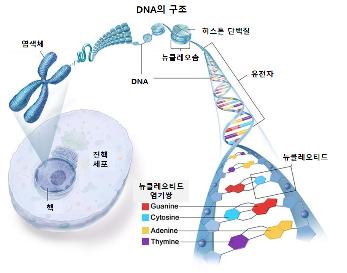

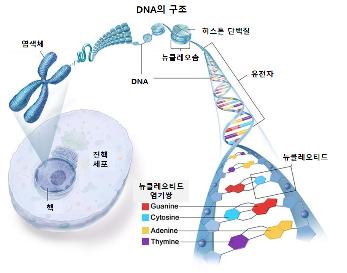

생명체가 가지고 있는 유전정보 전체를 유전체(게놈; genome)라고 하며, 유전체는 DNA (Deoxyribonucleic acid)라는 거대한 유기분자로 구성되어 있습니다. DNA를 화학구조로 풀어서 설명해 보자면 ‘산소 하나가 없는 5탄당을 가진 핵 속에 있는 산성 물질’ 정도로 볼 수 있습니다. 염기(base)+당(ribose)+인산(phosphate)의 결합으로 이루어진 뉴클레오타이드(nucleotide)가 모이고 모여서 두 가닥으로 서로 꼬여있는 나선 구조를 형성한 것입니다. 유전정보를 담고 있는 물질인 DNA에서 가장 중요한 것은 염기(base)입니다. A(아데닌; Adenosine), G(구아닌; Guanine), T(티민; Thymine), C(시토신; Cytosine) 4가지 염기의 조합(염기서열)은 생명체의 유전정보를 담고 있어서 유전형질의 발현을 결정하게 됩니다. 이렇게 형질의 발현에 관여하는 염기서열을 유전자(gene)라고 합니다.

유전자는 유전물질인 DNA 내에서 유전암호가 있는 특정 부위를 말하며, 이 유전정보는 생체 내에서 어떤 것을 어떻게 만들지-단백질의 합성-에 대한 ‘레시피(recipe)’ 역할을 합니다. 이렇게 합성된 다양한 단백질은 생명 유지에 필요한 기능을 수행하게 되며, 개개인마다 다른 형질 차이를 나타내게 됩니다. 약 2미터나 되는 DNA는 꼬이고 쌓여서 하나의 염색체(Chromosome)를 형성하는데, 이는 DNA를 세포 안에 조밀한 형태로 담고 손상으로부터 보호하기 위함입니다. 우리 인간은 23쌍으로 구성된 총 46개의 염색체를 가지고 있고, 각 쌍을 이루는 염색체는 아버지와 어머니로부터 각각 한 개씩 물려받은 것입니다. 23쌍의 염색체는 22쌍의 상염색체(autosomal chromosome)와 1쌍의 성염색체(sex chromosome)로 구성되어 있는데, 상염색체에는 개개인의 특성이 대부분 저장되어 있습니다.

비유를 통해 좀 더 쉽게 설명을 해볼까요? 백과사전 전집 23권(상염색체 22권과 성염색체 1권)을 유전체(DNA)라고 한다면, 책 한 권이 염색체에 해당합니다. 각 책에 있는 각각의 페이지를 염색체 위치(Chromosome region; 유전자 위치를 쉽게 찾기 위한 인위적인 분류)라고 할 수 있고, 페이지에 있는 각 문장은 유전자에 해당합니다. 유전자를 구성하는 염기는 문장을 구성하는 글자라고 할 수 있습니다. 다시 정리하면, 인간의 DNA는 모두 30억 개의 글자(염기)가 모여서 약 3만 개의 문장(유전자)을 이루고 이는 23권의 책(염색체)에 담겨 있는 것이라고 할 수 있습니다.

(사진출처; 한국유전자협회)

그런데 DNA(유전자)가 사람마다 차이를 나타내는 것, 다시 말해 사람마다 서로 다른 유전형질(phenotype)을 나타내는 것은 왜일까요? 염색체의 같은 부분(동일 염색체 위치)에는 같은 성질의 유전자를 가지고 있습니다. 그런데 같은 유전자이기는 하지만 유전자의 염기서열이 다르게 되면, 그 차이로 인해 다른 표현형을 나타내게 됩니다. 약간의 염기서열 차이만으로 사람의 표현형이 달라지고 개개인의 고유한 특성이 나타나게 되는 것이지요. 약 3만 개의 유전자 중에서 10% 정도인 약 2900개의 유전자에서 염기서열의 차이를 보이고 있습니다. 염기를 기준으로 보자면, 약 30억 개의 염기 중에서 0.3%인 천만 개의 염기가 다르기 때문에 사람마다 서로 다른 표현형을 보이게 되는 것이지요.

혈액형을 예로 들어보겠습니다. ABO식 혈액형을 결정하는 유전자는 세 가지(A, B, O)가 있는데요. 엄마와 아빠로부터 대립 유전자를 하나씩 물려받아 두 개(AA, AO, BB, BO, AB, OO)를 가지게 됩니다. 이 두 개의 대립 유전자에 의해 혈액형이 다르게 나타나는 것(표현형; A형, B형, O형, AB형)이지요. 이와 같이 유전자(DNA, 염기)의 차이에 의해 어떤 사람은 커피(카페인)에 예민하고, 어떤 사람은 쌍꺼풀이 있으며, 어떤 사람은 특정 질병의 위험도(risk)가 높게 나타나는 것입니다.

유전자검사를 하는 이유가 이와 같습니다. 우리에게 있는 유전자가 특정 질병과 관련 있는 유전적인 돌연변이가 있는지, 또는 일반적인 개인 간 변이가 있는지를 확인하는 것이지요. 이는 결국 정밀의학(맞춤의학)으로 연결이 됩니다. 개개인을 대상으로 분석된 유전자 정보는 각종 질병에 대한 발생 위험도를 예측하고, 그 질병을 예방하기 위한 맞춤형 생활방식(식사, 운동)을 적용하는데 사용이 됩니다.

그리고 유전자 분석을 기반으로 한 정밀의학은 무엇보다 암(cancer)에 대한 연구와 치료에 많이 개발/적용되고 있습니다. 기존의 항암치료법은 조직병리학적으로 암을 구분하여 치료하는 표준화된 항암치료였습니다. 그러다보니 약 75%에서 각기 다른 약물효과를 보이는 한계를 보이게 되었지요. 그러나 최근에는 암을 진단(구분)하는 방법에서부터 기존 방법과 변화를 보이고 있습니다. 암 조직에서 유전자를 분석한 후에 차이를 보이는 유전자 변이에 따라서 암을 세부항목으로 구분하고 있지요. 약물치료에 있어서도 기존에는 환자를 표준화된 약물치료에 맞추는 방법이었다면, 이제는 환자의 유전자 차이에 따라 약물을 맞추는 치료법이 이루어지고 있습니다. 효과는 높이고 부작용은 최소화하는데 도움을 주고 있습니다.

질병을 가진 환자가 모두 다른 것처럼 그 환자에게 가장 적합한 치료법도 역시 다를 것이기에, 앞으로 유전자를 기반으로 한 정밀의학(맞춤의학)의 중요성은 점점 커지게 될 것입니다. 그러나 모든 환자에게 애정과 관심이 필요하다는 사실은 동일한 것임을 잊어서는 아니 되겠습니다.

<진단검사의학과 김동렬 과장>